Скрябин Александр Николаевич

Скрябин Александр Николаевич

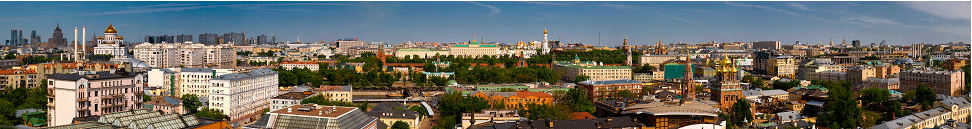

Алекса́ндр Никола́евич Скря́бин (25 декабря 1871 (6 января 1872), Москва — 14 (27) апреля 1915, там же) — русский композитор и пианист.

Биография

Детство. Годы учения

Жизнь и творчество Скрябина были тесными узами связаны с Москвой. В этом городе он родился, провел все детство и юность, здесь протекли годы его учения, художественного созревания и вступления в пору творческого расцвета. Здесь же безвременно оборвался жизненный путь композитора.

Семья Скрябина принадлежала к московской дворянской интеллигенции. Многие представители рода были военными: дед композитора служил в артиллерии, прадед был лейтенантом флота, двое дядей (братьев отца) работали воспитателями в кадетских корпусах. Однако отец композитора, Николай Александрович Скрябин, не последовал семейной традиции. Он получил образование в Московском университете, на юридическом факультете. Еще будучи студентом, Н. А. Скрябин женился на молодой пианистке Любови Петровне Щетининой, незадолго перед тем блестяще окончившей Петербургскую консерваторию. Ее дарование высоко ценили братья Антон и Николай Рубинштейны. Помимо музыкальной одаренности, Любовь Петровна отличалась тонким чутьем к искусству и большой впечатлительностью. Обаятельный внешний облик матери Скрябина запечатлен на портрете, написанном ее братом, художником Щетининым. Портрет этот висел всегда на видном месте в кабинете композитора, его можно видеть и теперь в Музее А. Н. Скрябина.

Родителям не довелось, впрочем, сыграть заметной роли в жизни и воспитании их гениального сына, родившегося 25 декабря 1871 года по старому стилю (6 января 1872 г. по новому). (В дальнейшем все даты приводятся по новому стилю.) Буквально накануне его рождения Любовь Петровна приехала с мужем в Москву из Саратова, где Н. А. Скрябин некоторое время работал как адвокат. В дороге она простудилась. Вскоре у нее обнаружился туберкулез. Пребывание по совету врачей в теплом южном климате не помогло. Весной 1873 года молодая женщина скончалась в австрийском горном курорте Арко.

После смерти жены отец завершил курс в университете, а затем уехал в Петербург. Здесь он окончил Институт восточных языков и получил назначение на дипломатическую работу в Турцию. Начав с должности драгомана (переводчика) при русском посольстве в Константинополе (Стамбуле), он дослужился до звания генерального консула. Женившись позднее на молодой итальянке, обзаведясь новой семьей, Скрябин-отец лишь изредка, раз в несколько лет, приезжал ненадолго в отпуск в Россию и только эпизодически встречался с сыном.

Таким образом, ребенок уже на втором году жизни оказался, по существу, без родителей. Все заботы о нем взяли на себя две бабушки — мать отца Елизавета Ивановна и ее сестра Мария Ивановна — и тетушка Любовь Александровна, сестра отца. Ближайшее, непосредственное участие в воспитании мальчика приняла Любовь Александровна, заменившая будущему композитору мать. Окруженный тремя души в нем не чаявшими женщинами, маленький Саша, или Шуринька (как его звала тетушка), рос в несколько тепличной обстановке. Это был тихий, ласковый, по-женственному мягкий ребенок, очень нервный и хрупкий. Однако в характере его уже в детстве проявились черты настойчивости. Мальчика не приходилось чем-нибудь занимать, развлекать: он всегда сам находил себе различные занятия — смотрел картинки, рисовал, клеил — все это со страстным увлечением. Общаться со сверстниками, шалить, шуметь, подобно другим детям его возраста, он не стремился. Очень любознательный, обладавший прекрасной памятью, маленький Саша легко и незаметно научился грамоте. К семи годам он уже довольно хорошо мог читать и писать.

Признаки незаурядной музыкальной одаренности проявились у Скрябина очень рано. Различные музыкальные впечатления, с которыми ему приходилось сталкиваться, вызывали у него повышенную отзывчивость. Правда, впечатлений этих было поначалу не очень много. Особо выдающимися музыкальными способностями никто в семье (не считая матери) не обладал. Наиболее серьезно занималась музыкой Любовь Александровна, окончившая французский пансион, где она получила музыкальную подготовку. По воспоминаниям Любови Александровны, маленький трехлетний Саша нередко подходил к ней и просил: «Тетя, посади». Это значило — посадить его к роялю. «Когда я брала его на руки,— рассказывала Любовь Александровна,— клала его ручки на свои и играла ему что-нибудь, личико его делалось радостным. Иногда я сажала его на подушку... он все что-то наигрывал одним пальчиком».

Музыкальный слух и память Саши поражали окружающих. С ранних лет он по слуху легко воспроизводил различную, услышанную один раз музыку, подбирая ее на рояле или на других попадавшихся под руку инструментах. С пяти лет мальчика стали брать в оперный театр. Здесь его больше всего интересовал оркестр. С горящими глазами следил он за дирижером и за игрой оркестрантов, в антрактах отказывался уходить в фойе и все расспрашивал названия инструментов. Однажды летом, на даче, Саша организовал «оркестр» из соседних ребятишек, игравших на разных игрушечных дудочках, свистульках, барабанах. Дети усердно дули, свистели, барабанили, подпевали, а Саша, стоя на ящике с палочкой в руках, с увлечением «дирижировал» этим импровизированным оркестром. Нельзя было доставить ему большего удовольствия, как подарить какой-нибудь игрушечный инструмент — дудочку, глиняного петушка, шарманку.

Но самым любимым инструментом будущего композитора был рояль. Еще не зная нот, он мог проводить за ним многие часы, до того что протирал педалями подошвы на обуви. «Так и горят, так и горят подошвы»,— сокрушалась тетушка. Очень любил он прогулки в музыкальный магазин на Кузнецком мосту. Обычно в этих прогулках его сопровождал дед, отставной полковник, очень друживший с внуком. В магазине хорошо знали и любили мальчика. Он с интересом рассматривал инструменты, нередко садился и с увлечением импровизировал что-то.

Влечение ребенка к роялю проявлялось, между прочим, и в интересе к его механизму. Совсем еще маленьким, Саша залезал под рояль, когда играли, изучал его устройство внутри и снаружи, а позднее смастерил миниатюрную модель инструмента. Фортепиано было для него почти живым, нежно любимым существом, которое он даже целовал перед сном. Когда рояль выносили из квартиры при переезде летом на дачу, мальчик страшно волновался, убегал из комнаты и прятал голову под подушку, чтобы не слышать звуков, издаваемых инструментом при переносе.

Скрябину было около семи лет, когда Любовь Александровна попыталась познакомить племянника с нотами. Однако к нотной грамоте он не проявил интереса, на занятиях скучал; гораздо больше нравилось ему запоминать музыку и играть по слуху или импровизировать. Родные решили показать мальчика А. Рубинштейну, который хорошо знал и помнил его мать. Проверив музыкальные данные Саши, великий пианист сказал: «Не троньте ребенка, дайте ему развиваться свободно, со временем все придет само собой».

Признаки глубоко творческой натуры будущего композитора сказывались не только в его музыкальных интересах. Во все свои детские занятия он вносил инициативу, самостоятельность и страстную увлеченность. Под впечатлением посещений оперы он увлекся театром. Но когда родные подарили ему игрушечный театр с декорациями, фигурами действующих лиц и текстом, он не захотел ничего делать по готовому образцу. Сам придумал сюжет, сделал декорации, смастерив с помощью лоскутков голубой материи и проволоки «волнующееся море». Иногда он инсценировал какие-нибудь прочитанные им литературные произведения (например, «Нос» Гоголя). Но еще больше любил сочинять собственные «трагедии», непременно в пяти актах (по классическим правилам), в прозе или в стихах. Сочиняя их, мальчик, по воспоминаниям родных, «страшно увлекался, вскакивал, начинал декламировать, размахивая руками, вновь садился и писал дальше». Иногда случалось, что уже к третьему акту никого из действующих лиц не оставалось в живых и огорченный автор прибегал жаловаться: «Тетя, больше некому играть». Обычными зрителями этих представлений были та же тетя и обе бабушки. К этому времени, примерно к семи-восьмилетнему возрасту, относится и первая попытка сочинения оперы. Известно только ее название — «Лиза» — по имени девочки, с которой юный композитор познакомился однажды на детском вечере.

Незаметно подошло время подумать об общем образовании Саши. Отец хотел, чтобы он поступил в лицей. Однако родные уступили желанию всеобщего любимца обязательно поступить в кадетский корпус. Все та же Любовь Александровна подготовила племянника к приемному испытанию. Все необходимые знания он усваивал с большой легкостью и блестяще сдал экзамен, оказавшись первым по успехам из поступавших 70 человек. И вот осенью 1882 года десятилетний Александр Скрябин был принят во 2-й Московский кадетский корпус, помещавшийся в Лефортове. Заботливая тетушка не без тревоги смотрела, как ее любимец («такой маленький и худенький») впервые надел кадетский мундир с синими погонами, хотя сам мальчик был им очень доволен.

Новоиспеченный кадет оказался в корпусе на привилегированном положении по сравнению с другими воспитанниками. Жил он у одного из своих дядей, занимавшего в качестве воспитателя большую казенную квартиру, в которой был и рояль. В корпус Саша ходил только на занятия. На воскресенья и на праздничные дни его отпускали домой. От ряда специальных военных дисциплин он был освобожден, но с увлечением занимался гимнастикой, сознавая свое недостаточное физическое развитие.

Первоначально товарищи по корпусу отнеслись к новичку недоверчиво и насмешливо, называя его «кадетом по случаю». Строевые занятия, особенно когда надо было маршировать, держа вертикально винтовку, весившую без малого 6 килограммов, были ему не под силу. В то же время по общеобразовательным предметам он занимался очень хорошо, был в течение ряда лет первым учеником, получал награды.

Постепенно отношение к Саше Скрябину изменилось. Товарищи почувствовали, что он был какой-то «особенный», «не такой, как все». Основную роль в этом сыграл его музыкальный талант. Им заинтересовалась дочь директора корпуса, пианистка А. Альбедиль. Она и привлекла его к участию в корпусных концертах. Уже на первом курсе Скрябин выступил впервые публично на вечере в корпусе. Он сыграл гавот Баха, как обычно еще в это время не зная по-настоящему нот, больше по слуху. В конце пьесы юный пианист немного запнулся, однако благополучно закончил ее, сымпровизировав заключительные такты. Несколькими годами позднее, когда Скрябин уже начал серьезно заниматься музыкой, он играл в четыре руки с Альбедиль на большом праздничном концерте, в котором участвовали многие известные артисты. Кадеты бурно приветствовали выступление своего товарища неистовыми аплодисментами, так что воспитателю и самому директору пришлось их усмирять.

Так постепенно Скрябин завоевал в корпусе всеобщие симпатии соучеников и начальства. Нередко в свободные вечера кадеты собирались около старинного прямострунного рояля и слушали Сашину игру; иногда ему заказывали какие-нибудь определенные импровизации. Бывало, что ему приходилось играть и для танцев. «Его хватали за руки, несли к роялю, и бедный композитор превращался в жалкого тапера. Никакие клятвы и уверения, что он не играет полек, вальсов и мазурок, не помогали. Его подталкивали под бока, щекотали (а он щекотки безумно боялся)... и заставляли играть... И он играл какие-то неслыханные, но очаровательные мелодии танцев, под которые отплясывали кадеты», — рассказывает товарищ Скрябина. Иной раз, улучив подходящий момент, он выскакивал из-за рояля и спасался бегством.

Саша вызывал расположение не только своим музыкальным дарованием, но и мягкостью характера, общим умственным развитием и поэтическими способностями, а также изобретательностью по части всяких веселых затей.

Учение в корпусе, таким образом, не мешало развитию дарования Скрябина. К этому времени относится начало его страстного увлечения Шопеном. Рассказывают, что ноты с произведениями великого польского композитора он иногда даже клал на ночь под подушку. Это увлечение отразилось на его дальнейшем творчестве. В бытность кадетом юный музыкант создал уже довольно большое число произведений. Самые ранние из сохранившихся (Канон и Ноктюрн для рояля) были написаны, когда ему было около 11—12 лет. Несмотря на естественный для этого возраста подражательный характер, в этих пьесах можно уже уловить отдельные скрытые намеки на будущий скрябинский стиль.

С лета 1883 года начались систематические занятия Скрябина игрой на фортепиано. Первым его педагогом был известный впоследствии музыковед и композитор Г. Конюс, в то время еще учившийся в консерватории. «Вид у мальчика был тщедушный, он был бледен, роста малого, казался моложе своих 12 лет... слабыми, еле выдавливавшими звук пальчиками сыграл мне, что именно, не помню, но чисто и достаточно бегло», — рассказывал много лет спустя Конюс. Предварительная подготовка Скрябина была хорошей: одной из первых пьес, которую он проходил с Конюсом, был технически довольно трудный финал одной из сонат Вебера, известный под названием «Perpetuum mobile» («Вечное движение»). Играл он также несколько Песен без слов Мендельсона, небольшие пьесы Шопена.

Как-то само собой созрело решение Скрябина поступить в консерваторию. Продолжая учение в корпусе (Корпус Скрябин закончил в 1889 году, когда был уже на втором курсе консерватории.), он стал заниматься сперва частным образом у видного московского педагога Н. Зверева. Зверев, ученик известного в свое время пианиста и композитора, профессора Московской консерватории А. Дюбюка (у которого в юности брал уроки Балакирев), был колоритной фигурой. Строгость и требовательность к ученикам сочетались у него с чисто отеческим к ним отношением. Многие ученики Зверева жили в его доме на полном пансионе. Среди них в это время было несколько выдающихся музыкантов, как, прежде всего, С. В. Рахманинов, известные также впоследствии пианисты Л. Максимов, М. Пресман и другие. По воскресеньям Зверев устраивал обеды, «долгие, обильные и вкусные», по воспоминаниям одного из современников. На них присутствовали многие представители музыкальной Москвы, иногда бывал и П. И. Чайковский. После обеда перед гостями выступали ученики Зверева, в их числе и Скрябин. Зверев очень любил Скрябина, которого нежно называл Скрябушкой, но ценил в нем больше пианиста, чем композитора.

Параллельно с занятиями у Зверева Скрябин начал брать уроки по теории музыки сначала у Сергея Ивановича Танеева. Танеев сразу отметил превосходные музыкальные данные мальчика и познакомил его с основами музыкальной формы, контрапункта и гармонии. После года занятий с Танеевым Скрябин еще дополнительно прошел курс гармонии с тем же Конюсом. По существу, его не приходилось «учить» в прямом смысле слова, а, главным образом, знакомить с основными музыкально-техническими терминами и их значением. Все необходимое он чувствовал природным музыкальным инстинктом. Зачастую учитель мог не договаривать своих объяснений — ученик отгадывал уже по его первым словам, о чем идет речь, и сам за него досказывал.

В январе 1888 года в возрасте 16 лет Скрябин поступил в консерваторию. Он был принят без экзамена прямо в класс контрапункта Танеева. По традиции, существовавшей в то время в Московской консерватории, те, кого Танеев считал возможным взять в свой класс, зачислялись без экзамена, настолько велик был авторитет Сергея Ивановича — замечательного педагога и ученого-теоретика, в те годы также и директора консерватории. Одновременно Скрябин был принят также в класс фортепиано. Здесь его педагогом стал Василий Ильич Сафонов, крупный музыкальный деятель, пианист и дирижер. Выдающийся музыкант, Сафонов был человеком властным и волевым, подчас тяжелым в личном общении. Впрочем, к Скрябину он относился неизменно с какой-то особой, почти отеческой нежностью, поняв его исключительную одаренность.

Под внимательным и опытным руководством Сафонова исполнительское дарование Скрябина стало быстро развертываться. Сафонов чрезвычайно ценил Скрябина и гордился им как своим учеником, усвоившим многие его художественные заветы, но претворявшим их глубоко по-своему. Особенно выделял он у Скрябина певучесть и исключительное разнообразие звука, в большой мере связанное с необычайно тонким применением педали. Педализацию Скрябина Сафонов ставил в пример другим своим ученикам: «Что вы смотрите на его руки. Смотрите на его ноги»,— говаривал он. Выражение «Сашкина педаль» было в его устах высшей похвалой. По словам Сафонова, инструмент у Скрябина «дышал».

Очень скоро Скрябин наряду с Рахманиновым обратил на себя внимание педагогов и товарищей. Оба они заняли положение консерваторских «звезд», подававших наибольшие надежды. Выступления Скрябина на ученических концертах и экзаменах стали в некотором роде событиями консерваторской музыкалькой жизни. При его выходе на эстраду среди профессоров возникало оживление. Бывало, что в проработанное с педагогом произведение он вносил при исполнении какие-то новые, неожиданные оттенки. Однажды на экзамене присутствовал в качестве члена комиссии знаменитый виолончелист К. Давыдов. Прослушав Скрябина, он записал в экзаменационной ведомости против его фамилии: «Гениальные задатки».

Сафонов одним из первых сумел почувствовать также своеобразие и поэтическое обаяние раннего творчества Скрябина. Раз как-то Скрябин играл у Сафонова на дому, когда тот прилег отдохнуть и немного вздремнул. После Сафонов рассказывал: «Просыпаюсь при прелестных звуках чего-то. Не хотелось даже двинуться, чтобы не нарушить волшебного очарования. Спрашиваю потом: „Что это?" Оказался его Des-dur'ный прелюд. Это одно из лучших воспоминаний моей жизни».

Скрябин с большим упорством работал над овладением пианизмом. Известным стимулом к этому служило соревнование с рядом ярко одаренных товарищей — соучеников по классу Сафонова. Среди них особенно выделялся феноменальной виртуозностью талантливый пианист И. Левин. Года за полтора до окончания консерватории Скрябин так усердно занялся технически очень трудными произведениями — «Исламеем» Балакирева и фантазией Листа на темы оперы Моцарта «Дон-Жуан», что переиграл правую руку. Заболевание оказалось настолько серьезным, что знаменитый в то время врач Г. Захарьин резко заявил юноше, что дело непоправимо. Однако Скрябин не захотел сдаваться. Для общего укрепления сил он поехал лечиться кумысом в Самарские степи, потом начал делать специальные упражнения для руки и постепенно смог снова вернуться к пианистической работе (впрочем, некоторая слабость правой руки осталась у него навсегда и порой давала себя знать в его концертной деятельности).

Этот эпизод — один из ранних примеров свойственной Скрябину настойчивости, упорства и глубокой убежденности в возможности достижения поставленных перед собой целей. «Уже лет в 20 у меня было твердое убеждение, что я сделаю нечто большое. Смешно! Ведь я был тогда дерзкий мальчик, который ни на что не мог бы сослаться, кроме веры в себя», — признавался он сам в зрелые годы.

Слухи о Скрябине как о новом замечательном таланте стали постепенно проникать в более широкие круги музыкантов и любителей музыки. Живую зарисовку внешнего облика 19-летнего композитора оставил музыковед А. Оссовский, познакомившийся с ним на домашнем музыкальном вечере у одного московского адвоката. Во время исполнения трио Моцарта «появился стройный, щупленький, несколько ниже среднего роста юноша, блондин, с бледным лицом, чуть вздернутым, изящным по очертаниям носом, с пушком пробивающихся усов и бороды. Это был Скрябин... Движения юноши были нервны, порывисты, остры, повадка — скромная, обращение простое». В ответ на просьбу сыграть что-нибудь из своих сочинений он охотно сел за рояль. «Еще в те ранние годы Скрябин обладал сопутствовавшей ему всю жизнь способностью с первых же взятых им аккордов устанавливать психический контакт с аудиторией, источать от себя некий нервный, гипнотизирующий ток, неотразимо покорявший ее»,— продолжает Оссовский. Пьесы Скрябина в авторском исполнении «казались импровизациями, как бы тут же рождавшимися, еще носившими неостывший пыл творческого вдохновения: столько полетности, свободы и прихотливости было в его игре... Пленителен был уже самый звук инструмента под магическими пальцами его красивых, холеных, небольших рук. На всем исполнении лежала печать индивидуальности и высокого изящества душевного строя...»

В классе Танеева Скрябин занимался два года. Танеев ценил талант своего ученика и относился с большой теплотой к нему лично. Скрябин отвечал учителю глубоким уважением и любовью. Добрые отношения между ними продолжали сохраняться и в позднейшие годы, несмотря на то, что творчество зрелого Скрябина и его идейно-художественные устремления были Танееву внутренне чужды. Иначе сложились взаимоотношения молодого Скрябина с другим его педагогом по композиции — А. Аренским, в класс которого он перешел в 1890 году. Аренский был прекрасным музыкантом, одаренным композитором, проявившим себя главным образом как довольно тонкий, но не глубокий лирик. Однако ему не хватало достаточной широты художественных взглядов. При этом он бывал нередко язвителен и резок с учениками, которые его почему-либо не удовлетворяли.

Проявившиеся у Скрябина уже в годы учения независимость, склонность к творческой самостоятельности раздражали Аренского. Скрябин либо не выполнял всех заданий, либо вообще представлял вместо них что-то другое. «Задашь ему одно, а он приносит совсем не то... Сумасброд какой-то!» — возмущался Аренский. Однажды он задал Скрябину написать скерцо для оркестра, вместо этого тот подал партитуру вступления к задуманной им и частично уже написанной опере «Кейстут и Пейрута» (на литовский сюжет). В конце концов Скрябин вообще покинул класс Аренского и окончил консерваторию только по фортепианной специальности. Выпускной акт состоялся в мае 1892 года. Одновременно со Скрябиным кончили в тот год такие замечательные музыканты, как Рахманинов, пианисты Левин, Максимов. Программа Скрябина на акте включала сонату № 30 Бетховена, балладу № 2 Шопена и другие произведения. Ему была присуждена малая золотая медаль (большой медали удостаивались лишь выпускники, окончившие по двум специальностям, как это было с Рахманиновым, представившим в качестве дипломной работы оперу «Алеко»). Имя Скрябина было занесено на мраморную доску, находящуюся при входе в Малый зал Московской консерватории, наряду с именами самых выдающихся воспитанников консерватории.

Понятно, что юношеские сочинения Скрябина неравноценны, иногда чувствуется еще недостаток мастерства. Однако многие из них уже содержат самостоятельные, характерно «скрябинские» черточки и обладают большой художественной ценностью. Таков прежде всего Этюд до-диез минор (соч. 2, № 1), написанный в возрасте около 15 лет. Это яркий образец нередкого у молодого Скрябина выражения проникновенно-скорбного душевного состояния. Наоборот, следующая пьеса того же опуса — Прелюдия Си мажор (соч. 2, № 2) пронизана спокойным светом. Ее изящная, несколько причудливо-капризно извивающаяся мелодическая линия с большими скачками предвосхищает некоторые позднейшие скрябинские темы.

В 15-летнем возрасте Скрябин задумал фортепианную балладу. Она осталась незаконченной, но ее главная тема составила основу прелюдии ми минор, которую композитор включил позднее в цикл 24-х прелюдий соч. 11. Эта прелюдия принадлежит к известнейшим скрябинским миниатюрам из числа проникнутых задушевной печалью и томлением. Сохранился набросок программы баллады, который служит в известной мере словесным истолкованием настроения прелюдии: «Призрачная страна! И жизнь здесь другая! Мне не место здесь! Но ведь мне слышатся голоса. Я вижу мир блаженных духов. Но не вижу ее!..» Этот набросок интересен как ранняя попытка Скрябина дать поэтически-образный словесный комментарий к своей музыке. Очень показателен романтически приподнятый язык и весь тон этого наброска. Какими-то неуловимыми нитями он внутренне связан со специфическим характером образного содержания скрябинской музыки.

Среди ранних небольших пьес выделяется также Ноктюрн фа-диез минор (первый из двух ноктюрнов соч. 5). Крайние разделы его родственны своим меланхолическим настроением до-диез-минорному этюду. Зато средний раздел примечателен звучащим уже по-скрябински тревожным драматизмом.

Такие бурно драматические переживания запечатлены в ряде более крупных произведений раннего периода. Среди них назовем Фантазию для фортепиано с оркестром ля минор, написанную композитором, когда ему было 17—18 лет (Рукопись Фантазии осталась неотделанной, партия оркестра изложена для второго рояля. В таком виде произведение было напечатано в 1950 году.), и в особенности создавшуюся примерно тогда же Сонату ми-бемоль минор. Эта трехчастная соната осталась не вполне законченной: 1-я часть была немного позднее издана в переработанном виде в качестве самостоятельного произведения под названием «Allegro apassionato» (соч. 4), финал был напечатан только в советское время, средняя же часть осталась в рукописи. «Allegro apassionato» («страстное», «возбужденное» аллегро) — наиболее примечательный из ранних опытов воплощения Скрябиным этого рода образов.

Несмотря на недостаточную зрелость юношеских произведений композитора, в них уже встречаются отдельные «приметы» его глубоко самобытной художественной личности. Они сказываются и в общем образном строе, и в отдельных типичных для него настроениях, и в различных сторонах музыкального языка. Особенно интересны некоторые моменты в гармонии — той области, в которой наиболее заметно проявятся впоследствии новаторские искания Скрябина. Так, уже в вальсе соч. 1, созданном в ранней юности и в целом не отличающемся оригинальностью, в среднем разделе неожиданно выделяется остро диссонирующая гармония, сообщающая этому месту особый, повышенно восторженный оттенок. В драматической кульминации Ноктюрна (соч. 5, № 1) и в переходе к повторению начальной темы, проникнутом особым, несколько томным характером, тоже можно увидеть гармонические штрихи, предвещающие позднейший скрябинский стиль.

Характерные черты индивидуальности Скрябина проявились еще отчетливее в ближайшие годы, когда его дарование развернулось со свойственными ему силой и блеском.

Вступление в жизнь

Выход в свет нескольких тонких тетрадей фортепианных пьес, помеченных новым, еще неизвестным огромному большинству интересующихся музыкой именем «А. Скрябин», знаменовало вступление молодого композитора в «большую» музыкальную жизнь. В этот трудный для всякого начинающего музыканта период для Скрябина условия сложились очень благоприятно.

В феврале 1894 года он впервые выступил в Петербурге как пианист — исполнитель собственных произведений. Здесь он познакомился с известным музыкальным деятелем М. Беляевым. Это знакомство сыграло важную роль в начальном периоде творческого пути композитора.

М. Беляев, богатый лесопромышленник, был страстным любителем музыки, особенно русской. Значительную часть своих огромных денежных средств он выделил на популяризацию отечественной музыки и на материальную поддержку русских композиторов. С этой целью он создал собственное музыкальное издательство, специальные концертные организации — Русские симфонические концерты и Русские камерные вечера, учредил ежегодные премии имени Глинки, присуждавшиеся за наиболее выдающиеся сочинения русских композиторов, организовал конкурсы на создание камерных ансамблевых произведений.

В продолжение многих лет Беляев еженедельно по пятницам устраивал у себя дома любительское квартетное музицирование, в котором сам принимал участие. Беляевские «пятницы» посещали виднейшие композиторы и музыканты. Постепенно вокруг Беляева сложился кружок, ставший основным центром объединения петербургских композиторов. Деятельность Беляева имела большое значение для развития русской музыки этого периода. Выдающийся художественный критик В. Стасов сравнивал заслуги Беляева с заслугами П. Третьякова, создателя знаменитой московской художественной галереи.

Дарование пианиста-композитора, никому еще в Петербурге неизвестного, было встречено музыкальным миром отнюдь не единодушно.

Не все сумели сразу уловить в его музыке признаки своеобразной творческой личности под бросавшимися в глаза внешними «шопенизмами». Ц. Кюи, старейший член Могучей кучки, писал: «Слушая многие его произведения, можно, право, думать, что мы слушаем неизданные сочинения Шопена». В числе тех, кто с самого начала оценил самобытность Скрябина, был Стасов, всегда чутко распознававший все подлинно творческое. «Как я был удивлен вчера вечером в концерте, увидав, сколько людей восстановлено против Скрябина!! — писал он Беляеву.— Во-первых, Кюи, который мне объявил, что Скрябин, да, недурно, но однообразно, и ничего особенного нет!! Задал же я ему за это гонку...»

Что касается самого Беляева, он сразу же пришел в восторг, услышав Скрябина в концерте. Решающее значение для дальнейшей судьбы композитора имело также очень сочувственное мнение о нем Лядова. В тонкой поэтичности, романтической одухотворенности музыки Скрябина он почувствовал родственные себе черты и поддержал Беляева в его решении стать издателем сочинений молодого композитора-москвича. С середины 90-х годов все произведения Скрябина на протяжении многих лет выходили исключительно в беляевском издательстве.

Твердо уверовав в талант Скрябина, Беляев выделил его на особое место. Он оплачивал его сочинения самыми высокими гонорарами, выдавал щедрые авансы в счет будущих работ. Почти ежегодно на протяжении последующих лет Скрябину присуждались также Глинкинские премии (которые Беляев сам лично назначал, не раскрывая своего имени). Благодаря всему этому композитор был избавлен от материальных забот и получил возможность всецело отдаваться творчеству. Отношения между Скрябиным и Беляевым, сперва чисто деловые, очень скоро перешли в дружеские, несмотря на тридцатипятилетнюю разницу в возрасте.

Через Беляева завязались отношения Скрябина с Римским-Корсаковым, Глазуновым, Лядовым и другими петербургскими композиторами. В свои приезды в Петербург Скрябин встречался с представителями тамошнего музыкального мира на «пятницах», а также в доме Римского-Корсакова, куда его приводил обычно Лядов. Наибольшая близость сложилась у него с Лядовым. Их сближала общность некоторых художественных взглядов и вкусов, в том числе любовь к музыке Шопена. Оба придавали большое значение тщательной, почти педантичной шлифовке своих произведений. Так как Лядов очень тонко чувствовал стиль Скрябина, он обычно выполнял кропотливую работу по корректуре печатавшихся в беляевском издательстве сочинений Скрябина. С ним Скрябин иногда консультировался по поводу отдельных мест в своих композициях, и бывало иной раз, что эти места выходили из печати в предложенном Лядовым варианте.

Начиная с середины 90-х годов развертывается исполнительская деятельность Скрябина. Он выступает с концертами из своих сочинений в различных городах России — в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Одессе, а также за рубежом. Летом 1895 года состоялась первая заграничная поездка Скрябина. Композитор побывал во многих городах Германии, Швейцарии, Италии, Франции, Бельгии. В конце декабря того же года он снова выехал за границу, на этот раз в Париж, где дал два концерта в январе 1896 года.

В Париж Скрябина сопровождал Беляев, который присутствовал на концертах, сидя на эстраде. По воспоминаниям современников, крупный, массивный Беляев рядом с невысоким стройным Скрябиным казался чем-то вроде огромного футляра, из которого вынули хрупкий инструмент. Отзывы французских критиков о русском композиторе были в целом очень положительны, некоторые даже восторженны. Отмечались его индивидуальное своеобразие, исключительная тонкость, особое, «чисто славянское» очарование. Один из рецензентов характеризовал Скрябина как «избранную натуру», как художника, «стоящего, подобно философу, на большой интеллектуальной высоте», который «весь — нерв и священное пламя». «Скрябин — запомните хорошенько это имя!» — проницательно восклицал другой.

Кроме Парижа Скрябин выступил тогда же в Брюсселе, в Амстердаме, Гааге. В последующие годы он тоже бывал неоднократно в Париже. В начале 1898 года здесь состоялся большой концерт из произведений Скрябина, в некотором отношении не совсем обычный: композитор выступил вместе со своей женой — пианисткой Верой Ивановной Скрябиной (урожденной Исакович), на которой женился незадолго до этого. Из пяти отделений сам Скрябин играл в трех, в двух остальных — Вера Ивановна, с которой он чередовался. Концерт прошел с огромным успехом.

По мере увеличения семьи возрастали расходы. Средств, которые Скрябину давало его творчество, оказывалось недостаточно. Поэтому он принял сделанное ему Сафоновым (ставшим к тому времени директором консерватории) предложение взять на себя руководство классом фортепиано в консерватории и с осени 1898 года вступил в число ее профессоров. В памяти учившихся в то время в консерватории сохранился облик «нового молодого профессора, всегда элегантно одетого, изящного... Постоянно выдержанного, предупредительного, с несколько странным, не то затуманенным, не то куда-то уходящим взглядом».

Скрябин не питал склонности к педагогической работе, которая отрывала его от самого для него драгоценного — от творчества. Он взялся за нее только из материальной необходимости. Особенно тягостно было для него выслушивать чисто педагогическую литературу. По словам одной ученицы, «из глаз его смотрели такая тоска и уныние, что его становилось от души жаль». Однако при прохождении художественных произведений в Скрябине-педагоге раскрывался тончайший вдохновенный музыкант, особенно когда ученики обнаруживали чуткость к его указаниям. На уроках Скрябина царила особая, подлинно творческая атмосфера. «Непроизвольно, в силу изумительного своего таланта и настоящего огня, которым горел до последнего вздоха, Александр Николаевич вносил какой-то отзвук своего мира в наши занятия», — вспоминала его ученица, пианистка М. Неменова-Лунц.

От учеников Скрябин добивался прежде всего выразительного, осмысленного исполнения каждого момента произведения. «Пассажей нет! Все должно жить!» — говорил он. Огромное внимание уделял Скрябин-педагог звуку, указывая, что «клавиши надо ласкать, а не тыкать с отвращением». «Этот аккорд должен звучать радостно-победным кликом, а тут точно с размаху неуклюжий комод набок повалили»,— выразился он как-то по адресу одного «неистового» виртуоза. Скрябин стремился всячески пробуждать фантазию учеников, прибегая иногда к тонким поэтическим сравнениям — истолкованиям музыкальных образов. Бывало, что он сам показывал за инструментом то, чего добивался от учеников. «Чрезвычайно подвижный, нервный, в моменты подъема и увлечения весь точно сотканный из электрических токов, Александр Николаевич, сидя за фортепиано, всей своей фигурой, ему одному свойственным движением головы и жестами рук умел как-то сразу передать требуемое настроение»,— вспоминала та же Неменова-Лунц. Особенно боролся Скрябин с пошлостью и прозаичностью, бескрылостью в исполнении. «Пусть лучше приподнятость, но не обыденщина,— говаривал он,— искусство должно преображать жизнь». Бывало, что на уроках завязывалась беседа о самых различных вопросах музыки и искусства, переходившая иногда в мечты «о новой, прекрасной жизни». Иной раз разговор продолжался на улице: «Помню — дождь, грязь, а мы не замечаем, шествуем через все бульвары и все беседуем»,— вспоминала другая ученица композитора.

На протяжении 90-х годов происходит духовное созревание Скрябина как художника. Постепенно складываются основы его эстетических взглядов и мировосприятия. Повышенная эмоциональность, острота реакций на окружающие явления сочетались у него с живым пытливым умом, со стремлением к осмыслению сущности и задач художественного творчества, с поисками последовательной, стройной системы мировоззрения. Интерес к философским вопросам проявился у Скрябина еще в юности. Одним из толчков к пробуждению этого интереса были тяжелые переживания, вызванные болезнью руки, о чем он писал сам: «Первая серьезная неудача в жизни. Первое серьезное размышление: начало анализа... Первое размышление о ценности жизни, о религии, о боге».

Для характеристики мировосприятия молодого Скрябина большой интерес представляют письма композитора к Н. Секериной — предмету его глубокого юношеского увлечения. С Наташей Секериной у него было связано много не только отрадных, но и тяжелых минут, так как ее родственники считали молодого музыканта неподходящей партией. Переписка Скрябина с Секериной длилась несколько лет. В письмах к ней он делился своими переживаниями, размышлениями о жизни, впечатлениями от природы.

Скрябин с юных лет страстно любил природу, необычайно живо реагировал на ее красоты. Особенно восхищала его величественная морская стихия: «Вот где простор, и не говоря уже о бесконечности красок и форм»,— писал он. В письме из Гурзуфа летом 1893 года Скрябин восторженно описывал «очертания гор, иногда капризные, даже дикие, а иногда мягкие, ласкающие, исчезнувшие в объятиях мечтательных облаков» и «море, чудное южное море». Но больше всего привлекал его «наш простой, но задушевный, меланхолический русский пейзаж», которого нельзя не любить, как «нельзя не любить правду». Находясь за границей, он признавался: «Как ни хороша Европа, а русскому человеку русскую деревню ничто не может заменить; есть какая-то особенная, необъяснимая прелесть, в основе которой лежат ширина и полет...»

В многочисленных скрябинских описаниях природы сказывается большая чуткость к многокрасочным зрительным восприятиям и наличие литературной, поэтической одаренности, задатки которой проявились у композитора еще в детстве. Вот, например, он рисует картину солнечного восхода на море (во время поездки На пароходе из Кронштадта в Ригу): солнце «сначала ярко-багровым, потом розовым и, наконец, серебрянным блеском залило морскую поверхность... зеленый цвет морских вод переливался с голубым цветом отражавшегося в море неба, а солнце рассыпало золотые лучи по гребням поднявшихся волн. То была игра цветов и теней, картина торжества света, торжества правды: сверкало море, светился воздух, мир наполнился очарованием дня».

В последнем описании проявилась склонность композитора к одухотворению явлений природы, сопоставлению их с внутренними человеческими переживаниями. «Гигантский водоворот» водопада Иматра в Финляндии с его «постоянно клокочущими волнами» напоминает Скрябину «водоворот суетной человеческой жизни»; в суровой северной красоте финской природы ему чудится «что-то безотрадное и мрачное». Вид одинокого облака, плывущего по небу, розовеющего на восходе солнца и рассеиваемого поднявшимся ветром, вызывает сравнение: «Так иногда зарождается мечта, и розовый луч надежды ласкает ее; но восстает зло и рассеивает ее в необъятном море жизни».

В письмах к Секериной уже встречаются в зародыше некоторые скрябинские философские мотивы. Это, прежде всего, идея единства человека с природой, со всем мирозданием, органической частью которого он является. Так, рассказывая о поездке по Волге, Скрябин пишет: «Вчера в природе было что-то особенное, неуловимое. На всем была печать какого-то чудного, неведомого настроения. Казалось, что каждая травка, каждый цветок начинает понимать всю важность бытия... Слышалось: созданья, вы одарены жизнью, но не думайте, что мир для вас или что вы для мира. Вас не было, а мир существовал; вас не будет, а мир будет существовать». «Уверяю вас,— писал он в другом письме,— что ни одна наука не даст таких точных и простых ответов на многие вопросы, как сама природа, и человек не должен избегать общения с ней».

Кроме пантеистических настроений в те же годы намечается другой характерный для Скрябина впоследствии идейный мотив — это вера в неограниченные возможности человеческой воли, разума, покоряющего себе мир, и гордость от сознания этой силы. Сайменский канал олицетворяет для него победу человека в борьбе с природой. «И этот человек,— пишет он,— может гордо поднять голову и сказать: „Я победил тебя! Непроходимые дебри лесов и крутизны скал я обратил в парки... Я укротил тебя, гордый поток, и заставил служить мне; все, что меня окружает, я подчинил моей воле и моему разуму"». Общий тон приведенных высказываний молодого Скрябина в письмах предвосхищает стиль его позднейших записей, в которых философские мысли часто излагаются в своеобразной поэтически окрашенной форме. Тон этих высказываний, несколько патетический, экзальтированный, внутренне родствен общему строю скрябинской музыки с ее романтической приподнятостью и обостренностью душевных переживаний. При этом склонность композитора к противопоставлению ярко контрастных образов и состояний отразила характерную для него подверженность резким сменам настроений, о которых он сам писал Беляеву: «То вдруг покажется, что силы бездна, все побеждено, все мое; то вдруг сознание полного бессилия... равновесия никогда не бывает».

Начиная с 1894 года появляются лучшие скрябинские фортепианные произведения первого периода его творчества. До самого конца 90-х годов он продолжает создавать почти исключительно для любимого инструмента. Впрочем, рояль оставался для Скрябина наиболее близким, интимным поверенным его вдохновений и после того, как им был уже создан ряд замечательных симфонических произведений. Исключительно большая роль фортепиано в творчестве Скрябина сближает его с Шопеном. Этой близости соответствовало наличие родственных черт душевного и творческого склада русского и польского композиторов. Однако воспринятые Скрябиным элементы шопеновского стиля претворялись им глубоко самостоятельно.

Среди небольших произведений этих лет первое место занимают прелюдии, повышенное тяготение к которым Скрябина очень характерно для данного периода, Жанр прелюдии особенно подходил для воплощения в сжатой, лаконичной форме многообразных контрастирующих душевных переживаний. Насколько композитор был увлечен этим жанром, показывает количество прелюдий, созданных им на протяжении двух лет (1895—1896), доходящее без малого до 50-ти (при этом одновременно с сочинением различных других вещей, в том числе Второй сонаты). Отталкиваясь от классического образца — цикла 24-х прелюдий Шопена, охватывающих все тональности, Скрябин задумал написать даже два таких цикла, потом, однако, ограничился лишь одним (соч. 11). Остальные прелюдии, сочиненные в связи с этим замыслом, были объединены при издании, а отдельные сборники по нескольку номеров в каждом.

24 прелюдии соч. 11 по праву завоевали широкую известность. Это, так сказать, «энциклопедия» музыкальных образов, типичных для первого периода творчества Скрябина, сомкнутых в цепь ярко контрастирующих между собой миниатюр, каждая из которых воплощает какое-либо одно настроение. Среди них обаятельные страницы тончайшей скрябинской лирики, то нежно-печальной (прелюдии № 2, 4, 22), то светлой, умиротворенной (№ 5, 9, 12, 15). В ряде прелюдий запечатлены состояния жизнерадостной возбужденности (№ 1, 3, 23), иногда с несколько героически-горделивым оттенком (№ 7, 19), и зловеще-сумрачные (№ 16), и тревожные, драматические переживания, столь характерные для молодого Скрябина. Из относящихся сюда прелюдий особенно выделяются 10-я, 14-я и завершающая цикл 24-я — прекрасные образцы бурной, мятежной скрябинской патетики. К замечательнейшим миниатюрам относятся также еще патетическая прелюдия соч. 16, № 2, бурно-драматическая соч. 17, № 5, задушевно-скорбные прелюдии соч. 15, № 5, соч. 16, № 4, соч. 17, № 4, волевые горделиво-приподнятые соч. 13, № 1, соч. 17, № 2, спокойно-светлые соч. 13, № 3, соч. 16, № 1, соч. 17, № 3. Прелюдии замечательны сочетанием интимности, чуткости выражения тончайших нюансов душевных переживаний с романтической приподнятостью, порывистостью, воплощенных с огромным мастерством в отточенной сжатой форме.

Рядом с прелюдиями ближайшее место по значению занимают этюды Скрябина. Созданный им в 1894—1895 годах цикл из 12 этюдов соч. 8 включает замечательнейшие образцы этой формы в мировой фортепианной литературе. Подобно Шопену, Листу и другим композиторам, Скрябин сочетает в этюдах какое-либо определенное пианистически-техническое задание со значительным, глубоким музыкальным содержанием. Круг образов скрябинских этюдов в большой мере родствен кругу образов его же прелюдий. Наиболее примечательны в этом цикле лирически взволнованный этюд № 2, тревожно мятущийся № 7, сумрачно драматический № 9 (с обозначением «Alla ballata», то есть «в духе баллады»), блестящий виртуозный № 10, глубоко скорбный № 11 и в особенности заключительный № 12.

Последний этюд (ре-диез минор), именуемый иногда «патетическим» (по авторскому обозначению в начале — «Patetico»),— одно из самых вдохновенных мужественно-трагедийных произведений раннего Скрябина. На фоне взволнованных фигурации аккомпанемента звучит мелодия, нервными порывами взлетающая вверх, насыщенная огромной волевой мощью.

При повторении эта тема звучит еще насыщеннее благодаря иному характеру сопровождения, данного теперь в виде повторяющихся массивных аккордов. Такого типа сопровождение часто встречается у Скрябина в напряженных драматических моментах, как трагедийных, так и восторженно ликующих.

Много художественно-ценного, пленительного или волнующего содержится и в других небольших фортепианных пьесах Скрябина того же времени — экспромтах, мазурках. Из экспромтов наиболее примечательны задушевно-элегический соч. 14, № 2 и сумрачно-мятежный соч. 12, № 2, в котором слышатся как будто удары набатного колокола. Из двух циклов мазурок (соч. 3 и соч. 25) первый создан был еще в годы учения, второй же завершает фортепианное творчество Скрябина 90-х годов. В отличие от Шопена, в мазурках которого велико значение народно-жанровых элементов, Скрябин трактует мазурку почти исключительно как лирическую миниатюру. В раннем цикле много привлекательных, большей частью меланхолически окрашенных лирических пьес, но местами еще чувствуется известная незрелость. Среди мазурок соч. 25, отличающихся мастерством фортепианного письма, особенно выделяется чудесная скорбно-лирическая 3-я мазурка.

Кроме пьес малой формы Скрябин создал в 90-х годах также ряд крупных фортепианных произведений. В отличие от миниатюр, обычно воплощающих какое-либо одно господствующее переживание, в его крупных композициях нашли выражение более сложные идейные замыслы. Главное значение имеют прежде всего три первые сонаты, а также Концерт для фортепиано с оркестром, единственный в наследии композитора.

Первую сонату Скрябин создал через год после окончания консерватории. Она занимает в его творчестве рубежное положение, знаменуя завершение периода созревания и переход к началу зрелости. Замысел сонаты носит трагедийный характер. В I части господствует напряженно-бурное состояние, лишь ненадолго разряжаемое застенчиво-робкой лирикой второй темы, переходящей в героически окрашенную заключительную тему. II часть проникнута скорбным созерцанием. Финал стремительно проносится как беспокойный вихревой порыв, в котором почти тонет светлый образ, родственный лирической теме I части.

После отчаянного кульминационного взрыва (как будто свершилась какая-то катастрофа) следует заключительный раздел (кода) в виде сумрачного траурного марша-шествия. Дважды прерывают его едва слышные аккорды, напоминающие похоронное пение хора, доносящееся откуда-то издалека (необычно авторское указание в этом месте: «quasi niente», т. е. «почти ничто»). Постепенно звуки шествия еще более мрачнеют и замирают... Краткий патетический возглас завершает произведение.

В сонате отразились тяжелые личные переживания композитора в связи с болезнью руки. На это указывает дневниковая запись, в которой упоминается «сочинение 1-й сонаты с похоронным маршем». Скрябин пишет здесь о «судьбе», посылающей препятствия в достижении желанной цели, и отмечает: «Ропот на судьбу и на бога».

Вторая соната носит подзаголовок «Соната-фантазия», указывающий на некоторые отступления от традиционой формы: в ней всего две части, причем I заканчивается не в основной тональности. Это одно из поэтичнейших творений Скрябина. Есть сведения, что композитор отразил в нем впечатления от любимой им морской стихии. Краткий начальный мотив носит характер волевого возгласа или призыва, сперва сдержанно-настойчивого, в дальнейшем же приобретающего драматический оттенок. Вторая тема вносит, как обычно, светлый контраст. Исключительно обаятельно повторное проведение этой темы в конце части, когда звучащую в среднем голосе мелодию окутывают сверху и снизу прозрачные подголоски-орнаменты. Это один из великолепных примеров исключительно мастерского использования Скрябиным фортепианного многоголосия. Если искать в сонате отражения морских прообразов, то заключение I части может быть воспринято скорей всего как музыкально-пейзажная зарисовка тихого ночного моря, мерцающего при лунном свете. Наоборот, весь финал проходит в стремительном тревожном движении. В непрерывно чередующихся кратких нарастаниях и спадах можно услышать ритм набегающего морского прибоя. Появляющаяся на этом беспокойном фоне проникновенная напевная мелодия передает внутренние переживания человека перед лицом стихии.

Вторая соната пленяет сочетанием лирической мягкости и романтического порыва с элементами пейзажности. Однако по глубине содержания она уступает Третьей сонате — вершине фортепианного творчества Скрябина 90-х годов.

Четырехчастная Третья соната наиболее крупная из скрябинских фортепианных сонат. Впрочем, все части сонаты относительно сжаты. Драматический характер I части определяется ее начальной темой. Активный волевой скачок в левой руке (напоминающий начало Второй сонаты) очень типичен для скрябинских тем подобного рода.

II часть в духе скерцо. Легкое оживленное движение приобретает в ней героически-волевой оттенок. Средний раздел ярко контрастирует своей светлой безмятежной идилличностью, воспринимаемой как краткий отдых на лоне тихой, спокойной природы. Медленная III часть (Andante) принадлежит к вдохновеннейшим страницам музыки Скрябина вообще. Изумительная по красоте и необычайной широте дыхания кантилена полна возвышенного спокойствия и неги. Лишь ненадолго ее сменяет выражение тревоги, жалобы, страдания. Но вскоре она возвращается, становясь при повторении еще более выразительной. Последнее, кульминационное проведение темы напоминает заключение I части Второй сонаты: и здесь основная мелодия проходит в среднем регистре в левой руке, обвиваемая роскошными «кружевными» фигурациями в нескольких «этажах» и в разных ритмах одновременно. В этой музыке как будто запечатлено благоговейное восхищение красотой природы, быть может, рожденное созерцанием величественной картины ночного неба. К этому подлинно гениальному моменту относятся слова самого композитора: «Здесь звезды поют!»

В конце части в насыщенную тихим восторгом атмосферу мягко включается, как воспоминание, начало главной темы I части; она тоже звучит здесь светло, умиротворенно... Но внезапно возникает новый, тревожный мотив: это предвосхищение главной темы финала, составляющее переход без перерыва к самому финалу.

В последней части, подобно финалам обеих предшествующих сонат, господствуют мятежные, грозовые состояния. Бурные фигурации в левой руке рождают представление о пенящихся морских валах, короткий хроматический мотив в правой руке ассоциируется с завыванием ветра. Нежная лирика второй темы не в силах противостоять бушующей стихии. Лишь в заключении (коде) финала происходит перелом. Подготовленная большим нарастанием — собиранием сил, вступает величаво-преображенная тема медленной части. Лирический образ приобретает теперь торжественный гимнический характер. Кажется, что вот наконец цель достигнута, мрачные силы преодолены... Но нет — свет постепенно меркнет, снова появляется «воющий» мотив финала, волны вздымаются все выше и выше... Заключительный сурово-волевой возглас звучит как вызов стихиям.

Третья соната — важное звено в творческом развитии Скрябина. Здесь впервые четко воплощена идея, составившая в дальнейшем основу его симфонических произведений — утверждение необходимости активной борьбы для достижения цели, основанное на непоколебимом убеждении в конечном торжестве света. Правда, в Третьей сонате окончательная победа еще не достигается. В написанном позднее авторском программном истолковании Третьей сонаты к коде финала относятся следующие слова: «Из глубин бытия поднимается грозный голос человека-творца, победное пение которого звучит торжествующе. Но слишком слабый еще, чтобы достичь вершины, он падает, временно пораженный, в бездну небытия». Однако итоговый вывод произведения воспринимается все же как решимость не уступать враждебным силам.

Восторженное проведение темы Andante в коде финала является первым столь ярким предвосхищением будущих экстатических скрябинских образов. Показательно при этом, что ликующе-гимническому преобразованию подвергается именно лирическая тема медленной части. То же мы встретим позднее и в одном из центральных произведений композитора — в Третьей симфонии. Подобное переосмысление лирической темы в финале встречается в эти годы в крупных произведениях Рахманинова, Танеева, Калинникова и других русских композиторов — современников Скрябина. В этом — одно из проявлений его творческой связи с некоторыми общими идейно-художественными устремлениями в русской музыке его времени.

Фортепианный концерт — одно из обаятельнейших произведений Скрябина — вошел в число классических образцов этого жанра. В I части господствуют нежно меланхолические, взволнованные образы. II часть написана в форме темы с тремя вариациями. Тема — лучшее воплощение «тихого света» (по выражению Б. Асафьева) в музыке молодого Скрябина. В вариациях она приобретает то воздушный, скерцозный, то сумрачно-сосредоточенный характер. Заключительное проведение темы напоминает своими «кружевными» орнаментами сходные моменты Второй и Третьей сонат. Финал основан на двух темах — активно устремленной и лирико-патетической, приобретающей в дальнейшем оттенок романтической восторженности.

Фортепианный стиль Скрябина достигает к середине 90-х годов безукоризненного мастерства и индивидуального своеобразия. Характерные черты его в этом периоде наиболее ярко сказываются в ритмической стороне — в активных, энергичных (так называемых пунктирных) ритмах, острых метрических перебоях, выразительных паузах, в полиритмии, одновременных сочетаниях различных ритмических рисунков — четных и нечетных. Ряд особенностей скрябинской ритмики связан был с необычайно гибкой и прихотливой изменчивостью ритмического начала в его исполнении. Эта тонкая, чутко выразительная изменчивость (так называемое рубато) составляла одну из специфических особенностей его игры, придавала ей особое своеобразие, которому трудно подражать и которое, в сущности, невозможно точно обозначить в нотной записи. Характерно для фортепианного стиля Скрябина также сочетание огромной насыщенности звучания, максимального использования всего диапазона инструмента с предельной прозрачностью и тонкостью, достигаемых широким применением полифонических возможностей рояля.

Произведения 90-х годов знаменуют первый этап творческой зрелости Скрябина. Художественная яркость, отточенное и самобытное мастерство делают их подлинно классическими явлениями русской и мировой фортепианной музыки. На протяжении этого десятилетия постепенно распространяется известность композитора, растет признание силы и своеобразия его дарования. «В лице г. Скрябина мы имеем первого самобытного русского композитора, владеющего фортепианным стилем, который так соответствует общему чисто лирическому настроению его музыки»,— писал один из чутких современников композитора.

Скрябинские сочинения начинают входить в репертуар виднейших пианистов — К. Игумнова, Ф. Блуменфельда, И. Гофмана и ряда других. Замечательным исполнением произведений Скрябина (особенно ре-диез-минорного этюда и Третьей сонаты) выделялся В. Буюкли, которого сам Скрябин считал одним из величайших современных пианистов.

Конец 90-х годов ознаменовался для Скрябина началом существенных сдвигов в его творчестве. Хотя рояль и продолжал оставаться для него основным средством выражения, однако теперь он уже не удовлетворяется только им. Новые творческие задачи заставляют композитора обратиться к оркестру, которому он и уделяет на время главное внимание. Ближайшие годы были годами большого творческого взлета. Они обнаружили таившиеся в его даровании еще не раскрытые великие возможности.

Возникновение новых замыслов отразило эволюцию художественного мировоззрения Скрябина, в свою очередь связанного с окружавшей его идейной атмосферой и новыми веяниями в русской художественной жизни этого периода. Об этой эволюции будет сказано в следующей главе.

Искания

Годы первого расцвета творчества Скрябина были временем широкого общественного подъема — преддверия революции 1905 года — и большого оживления в области художественной культуры. Приближение неизбежного крушения старого мира осознавалось всей художественной интеллигенцией. Однако осознание это принимало весьма различную форму. В ранних произведениях Максима Горького, появившихся одновременно с первыми зрелыми сочинениями молодого Скрябина, свободолюбивые устремления, вера в светлое будущее, ненависть к обывательскому прозябанию, утверждение человеческого достоинства получали романтически приподнятую окраску. В творчестве Чехова, наряду с осуждением мрачных сторон российской действительности, духовного рабства, все сильнее звучала мечта о времени, когда жизнь станет осмысленной, целеустремленной, заполненной радостным трудом на благо людей. Вместе с тем в эти же годы неудовлетворенность действительностью, отрицание ее приводит часть писателей, поэтов, художников к уходу в «чистое искусство», в эстетизм, в идеальный мир фантазии, к погружению в прошлое или к замыканию в утонченные субъективные переживания.

Наиболее ярким выражением таких тенденций явилось направление символизма, возникшее в России в середине последнего десятилетия XIX века.

Заметной чертой русского искусства 90-х годов было тяготение к лирике, к правдивому, искреннему воплощению внутреннего мира человека. Оно проявляется в литературе, в драматургии — особенно у Чехова, в живописи — в пейзажах Левитана; ярко выступает лирическая направленность и в музыкальном искусстве. Показательно значительное влияние в эти годы творчества Чайковского, ощутимое почти у всех русских композиторов этого времени, и у молодых — Сергея Рахманинова, Василия Калинникова, и у сравнительно старших — Глазунова, Аренского. Тяга к лирике захватила и Римского-Корсакова, создавшего в конце 90-х годов свою «Царскую невесту» и многочисленные романсы. В усилении лирического начала по-своему отразилась борьба за раскрепощение человеческой личности, утверждение гуманизма. При этом лирика зачастую перерастает в драматизм, в напряженно-конфликтные переживания.

Творчество раннего Скрябина было органически связано с устремлениями его времени. Это проявилось, в особенности, в напряженной взволнованности чувств и переживаний. Это качество, свойственное также Рахманинову, академик Б. Асафьев удачно назвал «повышенной эмоциональной температурой». Оба они с огромной силой выражали состояние протестующей мятежной возбужденности, звавшей к борьбе против застоя, косности. Все это внутренне роднит их творчество с пламенным гуманистическим пафосом Горького. Вместе с тем творчество Скрябина в своем развитии отразило и некоторые другие веяния эпохи.

В конце 90-х — начале 1900-х годов завершается процесс формирования идейно-художественных и философских взглядов композитора, сыгравших определенную роль в его творчестве. Их исходной точкой явилось убеждение Скрябина в способности искусства оказывать огромное нравственное воздействие на людей и таким образом объединять их. Эта философско-эстетическая идея составила основу замысла его Первой симфонии.

Симфонии предшествовало несколько более ранних опытов сочинения для оркестра, оставшихся неизданными.

Первым законченным и исполненным оркестровым сочинением Скрябина была небольшая пьеса «Мечты», по содержанию близкая к его задушевно-печальным прелюдиям (первоначально и называвшаяся «Прелюдия»), но несколько шире развитая. «Мечты» были исполнены сперва в Петербурге в конце 1898 года под управлением Римского-Корсакова, а через несколько месяцев в Москве под управлением Сафонова. Летом 1899 года Скрябин приступил к сочинению Первой симфонии. В основном она была закончена в этом же году, кроме финала, завершение которого затянулось до следующей весны.

Композитор создавал свое первое крупное оркестровое произведение с огромным увлечением. Он с жаром делился с окружающими только что сочиненными кусками (что ему вообще было свойственно) и, еще не закончив всю музыку, начал оркестровать сочиненное. Рассказывают, что с партитурой симфонии он не расставался даже ночью, в постели.

Характер замысла произведения определил особенности его формы. Традиционный четырехчастный цикл Скрябин расширяет до шести частей: обычное в классической симфонии медленное вступление превратилось в самостоятельную первую часть, а после традиционного финала следует еще дополнительно как бы второй финал с участием двух певцов-солистов и хора.

Симфония начинается тихим колышущимся фоном у струнных инструментов. Возникающая на нем прекрасная певучая мелодия полна неги и величавого спокойствия. Следующая за ней вторая, изысканно-томная, отличается характерными для Скрябина пряными гармониями. Выражение возвышенного спокойствия сменяется взволнованной музыкой II части (Allegro dramatico). Тревожные взлеты и страстные подъемы чередуются с непродолжительными спадами напряжения. Основной эмоциональный строй этой части — бурный, мятежный, насыщенный борьбой.

III часть, снова медленная (Lento), наиболее выделяется заостренностью гармонического языка. Подготовленная отчасти некоторыми более ранними страницами в творчестве Скрябина вроде Andante Третьей сонаты, она отличается вместе с тем особой утонченностью в передаче сладостного лирического томления и светлой восторженности. «Герой» симфонии отдается наслаждению красотой окружающего мира, в единении с природой черпая силы для борьбы.

В IV части (Vivace) появляются легковейные, радостно устремленные образы (эта часть по характеру соответствует скерцо в традиционном классическом симфоническом цикле). В V части (Allegro) возвращаются взволнованно-драматические эмоции. После патетического завершения ее следует, наконец, заключительная, VI часть. Она начинается сладостно-нежной музыкой начала I части. Вступают голоса солистов (контральто и тенора). Они воспевают Искусство. Написанный самим композитором текст финала не отличается оригинальностью и не свободен от идеалистических элементов (искусство как «дивный образ божества»). Очень важно, однако, утверждаемое в нем великое этическое, моральное значение искусства:

Царит всевластно на земле

Твой дух, могучий и свободный,

Тобой поднятый человек

Свершает подвиг благородный.

Первый раздел финала завершается призывом:

Придите, все народы мира,

Искусству славу воспоем!

Во втором разделе вступает хор со словами: «Слава искусству, вовеки слава!»

Музыка симфонии захватывает и посейчас романтической взволнованностью, искренностью переживаний. В ее языке много нового для Скрябина. Слабее остальных частей финал, который по смыслу должен был явиться кульминацией симфонии. Наиболее бледны хоровые эпизоды (особенно весьма традиционное фугато), где стиль Скрябина моментами почти совсем обезличивается. По сравнению с последующими скрябинскими симфоническими произведениями музыка Первой симфонии кажется вообще несколько наивной и не достигает той грандиозности, к которой стремился автор.

Симфония была впервые исполнена (но без вокального финала) в ноябре 1900 года в Петербурге под управлением Лядова. Слушателями, музыкантами и критикой она была встречена, в общем, сдержанно. Через несколько месяцев, в марте 1901 года, состоялась ее московская премьера. Здесь дирижером был Сафонов, который отнесся к произведению своего бывшего ученика с огромным энтузиазмом. Рассказывают, что на первую репетицию он явился, держа партитуру обеими руками и, потрясая ею в воздухе, обратился к оркестру с патетическим восклицанием: «Вот новая библия!» В Москве симфония произвела большее впечатление, одна из частей — Скерцо — была даже повторена.

Вслед за Первой симфонией Скрябин сочинил в 1901 году Вторую. Продолжая и развивая круг образов, намеченный в ее предшественнице, Вторая симфония содержит вместе с тем новые черты.

Во Второй симфонии пять частей. И здесь медленная I часть выросла фактически из большого развернутого вступления. Но часть, соответствующая по смыслу классическому скерцо, во Второй симфонии отсутствует. Взамен этого добавлена «лишняя» часть между медленной III и финалом.

В отличие от вступительной части Первой симфонии, Вторая открывается выражением сумрачной сосредоточенности. Возникающая и тут на трепетном фоне скорбная первая тема играет большую роль и в последующих частях. Сменяющая ее вторая тема солирующей скрипки звучит, наоборот, как светлая мечта или робкая надежда. Но внезапный трагический срыв резко обрывает эту едва начавшую расцветать мечту. Несколько раз попытки подъема сменяются скорбной первой темой.

Без перерыва вступает следующая часть (Allegro) с порывистой, героически окрашенной главной темой. Активные, обостренно-нервные ритмы (как, например, резкие акценты в 4-м такте темы, вторгающиеся в основной размер — 6/8), скачки в мелодии, острые гармонические звучания в большой мере новы для Скрябина. Вторая тема (побочная партия) родственна образу «мечты» из предыдущей части и сходным темам Первой симфонии, по сравнению с которой здесь, однако, все приобретает более заостренную форму. Местами повелительно врывается тема вступления, утратившая свой скорбный характер и звучащая величаво-патетически. В целом II часть воплощает идею подвига, рисует мужественную борьбу с препятствиями, стоящими на пути к цели.

III часть (Andante) перекликается с соответствующей частью Первой симфонии, но выражает то же состояние еще ярче. С какой-то завораживающей, чарующей красотой поют скрипки первую тему. Прихотливый орнамент флейты в высоком регистре подражает соловьиному пению. Пассивное чувственное созерцание чередуется с радостным устремлением к активной деятельности и состоянием блаженного возвышенного покоя, знакомого нам уже по Первой симфонии и другим, более ранним произведениям Скрябина.

IV часть (обозначенная Tempestoso, т. е. бурно, «грозово») — последняя ожесточенная схватка перед окончательной победой. Весь оркестр пронизан ритмом порывисто взлетающих и ниспадающих волн, время от времени прорезаемых, подобно сверканию молнии на темном небе, властными возгласами медных инструментов. Возникающая посреди этого разгула стихий робкая лирическая тема полна глубокой печали. Наконец, мрак постепенно рассеивается, и музыка IV части непосредственно переходит в начало финала. Мрак окончательно побежден, герой торжествует!

Основная тема финала — не что иное, как скорбная тема начала симфонии, превратившаяся теперь в торжественный марш. В победное ликование включаются в преображенном виде и другие темы-образы из предыдущих частей: нежная тема солирующей скрипки из I части звучит здесь уверенно, активно; отзвуки героической II части приобретают радостно-полетный, как бы порхающий характер.

Вторая симфония явилась заметным шагом вперед по сравнению с Первой в смысле цельности и мастерства воплощения. Индивидуальная самостоятельность симфонического стиля Скрябина проявилась значительно ярче, хотя финал с его несколько внешней помпезностью и здесь получился слабее остальных частей. Первое исполнение симфонии состоялось снова в Петербурге под управлением Лядова в январе 1902 года, в Москве же только в марте 1903 года, опять-таки под управлением Сафонова.

На этот раз новая скрябинская симфония встретила преимущественно отрицательные оценки. Сейчас, слушая эту почти классически ясную музыку, с трудом верится, что она могла вызывать исключительно резкие нарекания. Аренский язвительно писал Танееву, что вместо слова «симфония» на афише следовало написать слово «какофония», так как «в этом, с позволения сказать, „сочинении"— консонансов, кажется, вовсе нет, а в течение 30—40 минут тишина нарушается нагроможденными друг на друга без всякого смысла диссонансами. Не понимаю, как Лядов решился дирижировать таким вздором». И другие музыканты находили в симфонии «необычайно дикие гармонии». Римский-Корсаков на ужине у Беляева через несколько дней после исполнения симфонии в присутствии Скрябина демонстративно произнес тост за здоровье «уважаемого музыкального деятеля — консонанса». Любопытно, что Лядов при первом ознакомлении с партитурой недоумевал и даже возмущался, полушутливо заметив, что «после Скрябина — Вагнер превратился в грудного младенца с сладким лепетом». Однако, ближе изучив музыку симфонии, он сумел оценить ее. В Москве после окончания симфонии, наряду с аплодисментами и вызовами автора, дважды выходившего раскланиваться, часть публики в знак протеста шикала.

В музыкальном языке первых двух симфоний Скрябина появляется ряд черт, свидетельствующих об эволюции его творчества. Окончателно порываются связи с Шопеном (последнее «воспоминание» о нем можно усмотреть в начальной теме Второй симфонии, сходной по мелодическому рисунку с 24-й шопеновской прелюдией). Примыкая по общему характеру симфонизма к Чайковскому, Скрябин в то же время отталкивается в процессе выработки самостоятельного симфонического стиля и от других образцов и традиций. Это прежде всего Вагнер, которым Скрябин особенно увлекался в то время. С Вагнером его связывает массивность оркестрового звучания, ораторски-приподнятый строй музыкальной речи, насыщенные хроматизмом лирические «томления», напоминающие о вагнеровском «Тристане и Изольде». Можно обнаружить в этих симфониях и некоторые связи с Танеевым (замечательная до-минорная симфония которого появилась незадолго до Первой симфонии Скрябина), отчасти с Глазуновым. Вместе с тем в них все явственнее заявляет о себе яркая индивидуальность самого Скрябина. Каждая симфония является как бы новым, более совершенным вариантом того единого драматургического замысла, который по-своему претворяет бетховенскую идею борьбы с враждебными силами и их преодоление, путь «от мрака к свету». Не случайно в Первой симфонии имеются даже внешние, формальные связи с бетховенской Девятой: привлечение человеческих голосов в финале, сходный прием в начальных тактах симфонии — зарождение главной темы из смутного трепещущего фана — прием, который остался типичным для всех симфонических произведений Скрябина за исключением Третьей симфонии.

В период сочинения первых двух симфоний Скрябин задумал оперу на собственный сюжет. В ней должна была получить дальнейшее развитие идея, воплощенная в тексте финала Первой симфонии. Главный герой — юный «философ-музыкант-поэт» — мечтает о создании художественного произведения, которое должно преобразовать жизнь, превратить ее в великий праздник для всего человечества. Так в своеобразной, романтически-туманной форме претворилась у Скрябина носившаяся в воздухе мечта о наступлении новой эры свободы и счастья. Опера эта (не имевшая названия) не была написана, сохранились только отдельные наброски стихотворного текста. Но мысль о ней вскоре переросла в другой творческий замысел, порожденный дальнейшим идейно-художественным развитием композитора.

Около 1900 года Скрябин познакомился с кружком философов и стал членом московского Философского общества. Наиболее близко сошелся он с философом-идеалистом С. Трубецким, чутким любителем музыки и ценителем творчества Скрябина. Вскоре произошло также сближение с философом и журналистом Б. Шлецером, братом будущей второй жены Скрябина. Общение с ними, вместе с изучением специальной философской литературы, определило общее направление его философских и эстетических воззрений.

Скрябин утверждается на позициях субъективного идеализма, согласно которому окружающий мир существует только в человеческом сознании. «Ничего, кроме моего сознания, нет и быть не может... Я есмь и ничего вне меня»,— отмечает он в своих записях этих лет. Это нелепое с точки зрения здравого смысла философское положение повлияло на художественные взгляды композитора. «Мир есть результат моей деятельности, моего творчества, моего хотения», — утверждает он. Художественное творчество является, по мысли Скрябина, не чем иным, как созданием мира, творящий художник — его творцом, воля которого «божественна».

Сквозь сложное переплетение различных идеалистических философских и эстетических мотивов, распространенных в ту эпоху среди довольно широких кругов художественной интеллигенции и усвоенных Скрябиным, звучит, однако, очень настойчиво столь близкий ему «прометеевский» мотив — горделивое утверждение свободной человеческой личности, преодолевающей своей могучей волей горе и страдания. «Иду сказать им,— записывает около этого времени Скрябин, обращаясь мысленно к людям, — чтобы они... ничего не ожидали от жизни кроме того, что сами могут себе создать... Иду сказать им, что горевать - не о чем, что утраты нет. Чтобы они не боялись отчаяния, которое одно может породить настоящее торжество. Силен и могуч тот, кто испытал отчаяние и победил его».

Эти настроения, слившись с непоколебимой убежденностью Скрябина в великой, преобразующей жизнь силе искусства, привели его к замыслу, который явился дальнейшим развитием идей финала Первой симфонии и неосуществленной оперы. Это был замысел «Мистерии», ставший для него отныне центральным делом его жизни. «Мистерия» представлялась Скрябину как грандиозное произведение, в котором объединятся все виды искусств — музыка, поэзия, танец, архитектура и т. д. Впрочем, это должно было быть, по его идее, не чисто художественное произведение, а совсем особое коллективное «действие», в котором примет участие ни более ни менее, как все человечество! В нем не будет разделения на исполнителей и слушателей-зрителей. Исполнение «Мистерии» должно повлечь за собой какой-то грандиозный мировой переворот и наступление некоей новой эры.

На формирование скрябинской идеи «Мистерии» оказали влияние распространенные среди некоторой части интеллигенции мистические «учения». Местом исполнения «Мистерии» Скрябину представлялась Индия, «действие» должно было совершаться в специально построенном для этого храме с куполом в форме полушария, стоящем на берегу озера так, чтобы вместе с его отражением в воде образовалась форма шара — самая совершенная форма.

В идее «Мистерии», несмотря на ее предельную фантасмагоричность и оторванность от реальной действительности, своебразно отразилась, хотя и в причудливо искаженном виде, конкретная историческая обстановка эпохи. Ощущение неминуемой гибели существующего строя, назревающий кризис буржуазного общества по-своему ощущали и те, кто приветствовал грядущую революцию, и те, кто, ее страшился. В представлении идеалистически и мистически настроенных кругов интеллигенции ожидание великих социальных переворотов приобретало форму предчувствия «мировых катастроф» и гибели, наполняло их страхом и вызывало глубоко пессимистические настроения. Этого рода настроения нашли особенно яркое отражение в творчестве некоторых поэтов-символистов.

Однако в отличие от многих своих современников Скрябин был принципиально далек от упадочных, пессимистических настроений. Наоборот, с момента возникновения идеи «Мистерии» им овладевает огромный душевный подъем. Осознав свою основную, как ему казалось, жизненную «миссию», он проникается глубоким оптимизмом. «Мистерия» представлялась ему великим, радостным праздником освобождения человечества, а назревающие социальные бури воспринимались как признаки постепенного приближения к этому празднику. Немного позднее, в 1906 году, он писал бывшей своей ученице М. Морозовой: «Политическая революция в России... и переворот, которого я хочу,— вещи разные, хотя, конечно, эта революция, как и всякое брожение, приближает наступление желанного момента».

Так сформировалось исключительно сложное взаимоотношение между общим мировоззрением Скрябина и его музыкальным творчеством. Как это нередко бывало в истории искусства, выдающийся художник, чутко ощущавший и художественно правдиво, с огромной силой воплощавший определенные стороны окружающей его действительности, оказался выше своих ограниченных идейных взглядов. Благодаря этому созданные Скрябиным в годы полного творческого расцвета музыкальные произведения по своему объективному содержанию и историческому значению несоизмеримы с теми идеалистическими философскими представлениями, с которыми он субъективно связывал свое искусство.

С момента возникновения замысла «Мистерии» она стала для Скрябина главной, конечной целью его творчества. Замысел этот вынашивался им вплоть до последних лет жизни, при этом с годами разрастаясь и расширяясь. Однако его грандиозность и, главное, абсолютная фантастичность и реальная неосуществимость, которую сам Скрябин, очевидно, не мог в конце концов не сознавать где-то в тайниках души, заставляли композитора откладывать непосредственное осуществление плана «Мистерии», хотя кое-какой предназначавшийся для нее музыкальный материал исподволь у него все же возникал.

В основном же он продолжал творить «обычные» музыкальные произведения. Так появлялись друг за другом на свет замечательные фортепианные и оркестровые сочинения Скрябина, в которых гениальный художник оттеснял на задний план заблуждающегося мыслителя.

Менее чем через год после окончания Второй симфонии Скрябин приступил к сочинению Третьей, запечатлевшей совершившиеся к этому времени сдвиги в его идейно-художественном развитии. Однако сочинение ее протекало сравнительно замедленно. Работа над Третьей симфонией продолжалась и в следующем, 1903 году, окончательное же завершение партитуры произошло еще годом позднее. Таким образом, впервые эти сдвиги проявились в законченной форме в произведениях для фортепиано. Среди них первое место по времени и по художественной яркости занимает Четвертая соната.

Четвертая соната была создана в едином порыве вдохновения в течение нескольких дней. Весь ее образный строй и музыкальный язык свидетельствуют о вступлении композитора в новую фазу развития.

В сонате всего две части — медленная и быстрая. Впрочем, I часть — это в основе такое же расширенное вступление, как начальные части обеих первых симфоний. В ней одна основная тема — образ манящей мечты, томление по какому-то далекому идеалу. Согласно позднейшему авторскому поэтическому программному пояснению к сонате, этот идеал представляется в виде мерцающей сквозь легкий туман далекой звезды. Яркой образностью, исключительной тонкостью и красотой отличается последний раздел этой части, где мелодию сопровождает вверху прозрачный звуковой орнамент (для изложения этого эпизода композитору потребовалось три нотных стана).